マンション管理組合を徹底解説!役割・運営方法・トラブル解決策まで

マンションの資産価値や快適な居住環境を守るためには、管理組合の存在が欠かせません。区分所有者全員で構成されるこの組織には、共用部分の維持管理や長期的な修繕計画の策定、住民同士のトラブル対応など多岐にわたる役割があります。

管理会社との連携や法律・規約に沿った運営がうまく機能してこそ、マンションの価値を高めることができます。また、運営体制が整わないと、管理費不足や決議がうまく進まないなど、様々なリスクを抱えることにもなります。

本記事では、法律上の位置づけや組織構造、管理費や修繕積立金についての基礎から、トラブル事例とその対策、さらに最新の管理規約改正点までを幅広く解説します。マンション経営や住まい選びの参考に、ぜひ最後までご覧ください。

マンション管理組合の基本:法律上の位置づけと目的

まずはマンション管理組合とは何か、法律的な根拠と目的から理解しましょう。

マンション管理組合は、分譲マンションの区分所有者全員が法律上当然に加入する組織として位置づけられています。区分所有法を根拠に設立され、共用部分の保全と維持管理を主な目的としています。

財政面では、管理費や修繕積立金といった資金を区分所有者が拠出し、それらを元手に清掃や設備の検査、長期修繕などの必要な工事を行います。こうした仕組みを整えないと、物件自体の価値を維持できず、売買や暮らしに大きな影響を及ぼすでしょう。

管理組合は法令や自治ルールに則った運営が求められますが、組合員同士の合意形成が難しいケースも少なくありません。だからこそ、法律の基礎を理解し、明文化された規約をもとに進めていく意識が大切です。

区分所有法やマンション管理適正化法との関係

マンション管理組合の法的根拠は区分所有法です。区分所有法では、マンションの区分所有者が共有部分を適切に管理することを義務付けています。また、マンション管理適正化法では管理組合が果たすべき業務や、管理会社との契約内容などが定められ、運営の実務面を明確にしています。

これらの法律は分譲マンションにおける住環境の維持だけでなく、管理組合の財務基盤や組織体制を整えるうえでも不可欠な基盤となります。特に大規模修繕や更新工事など、大きな出費が必要な局面では、法に則った決議が欠かせません。

法を無視して独自ルールだけで運営してしまうと、いざというときに問題解決ができなくなるリスクが高まります。そのため、組合員や役員は相応の知識を身につけ、法律を前提にした合意形成を目指すことが重要です。

標準管理規約と使用細則のポイント

管理組合の運営を円滑に進めるためのモデルとなるのが標準管理規約です。これは国土交通省が策定したガイドラインのようなもので、基本的な組織や議決方法、管理費の徴収ルールなどが具体的に示されています。

ただし、実際のマンションでは団地規模や住民構成が異なるため、一律の規約だけでは十分に対応できないケースもあります。そこで使用細則を作成し、ペット飼育や共用施設の利用方法など、各マンション固有のルールを補足的に定めるのです。

標準管理規約と使用細則を適切に組み合わせることで、住民全員が安心して生活できるルールを整備しやすくなります。定期的な見直しを怠らずに、時代や住民のニーズに応じたアップデートを行うことが大切です。

管理組合の組織構造:理事会・総会・監事の役割

管理組合の運営は理事会や総会など複数の組織が連携して行います。それぞれの役割を把握しておきましょう。

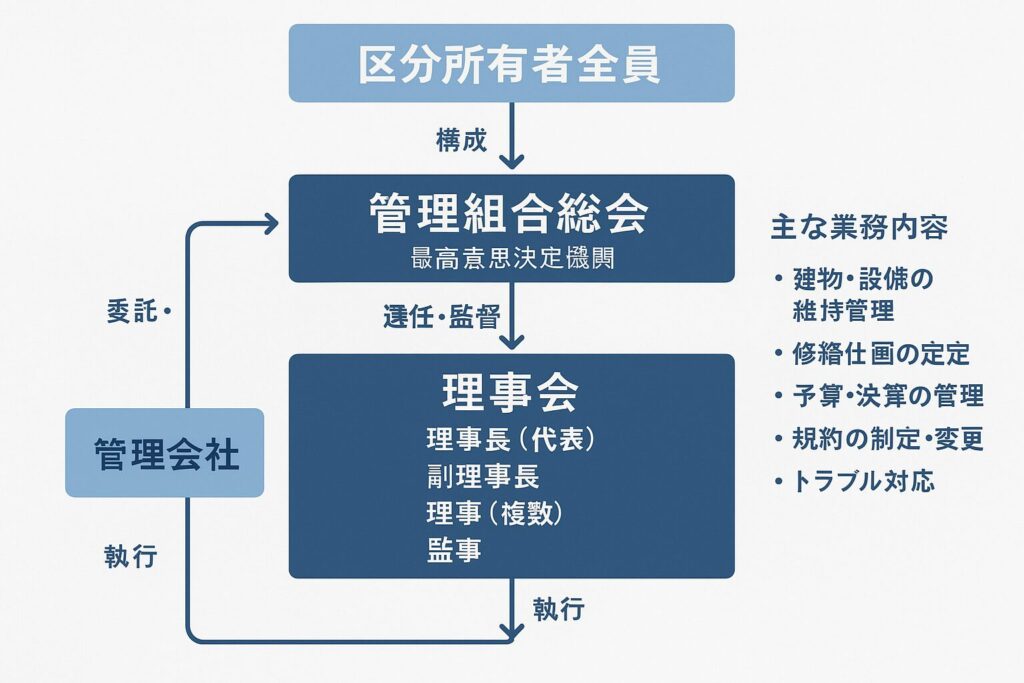

マンション管理組合は、おもに理事会、総会、監事といった組織で構成されます。理事会が日常的な管理と意思決定の準備を行い、総会が最終的な意思決定を行うという役割分担が基本です。

監事は会計・業務の監査を行う立場にあり、理事の活動や会計処理に不正がないかチェックする役割を担います。これらの組織が適正に機能しないと、組合員間の不満が増大し、管理組合全体が停滞しがちです。

互いの役割を正しく認識し、情報を共有しながら動くことで、マンション全体の管理や住民サービスの質が高まります。より良い住環境を実現するためには、組織間の連携と透明性が欠かせません。

理事会の機能と理事長・理事の業務内容

理事会は管理組合の執行部として、日常業務や緊急時の対応を行います。理事長はそのリーダーとして理事会を取りまとめ、議事進行や決議内容の実行を監督します。副理事長や会計担当理事などがサポートし、各種手続きや連絡を円滑にするのが一般的です。

共用設備の点検や修繕の見積もり、管理会社とのやり取りなど、理事会が担う業務は多岐にわたります。忙しさや専門知識不足が重なると負担が大きくなるため、組合員間で役割を分担し、外部専門家をうまく活用するとよいでしょう。

理事会が機能していないと、総会で審議する議案がまとまらず、管理組合全体の意思決定が遅れがちになってしまいます。マンションの資産価値を保つためにも、理事や理事長には積極的かつ責任ある行動が求められます。

総会で決議される主な事項と進行のポイント

総会は管理組合の最高意思決定機関として、年度の予算や決算、役員選任、規約改正などの重要事項を決定します。通常は年1回以上開催されますが、特別な事情がある場合は臨時総会を開く場合もあります。

総会の進行は議案が明確であるほどスムーズになります。議決には普通決議と特別決議の2種類があり、共用部分の大きな改修や規約の大幅な改定など、マンション全体に大きく影響する事項はより慎重に審議されます。

住民の興味関心を高めるため、招集通知は十分な余裕を持って配布し、議案の背景や要旨をわかりやすく説明することがポイントです。出席率が上がれば、より公平で透明性の高い決定が期待できます。

監事・会計担当者の重要性

監事は会計や業務全般を監査し、組織運営の適正化を図るポジションです。決算書類のチェックや理事会の執行状況の監査によって、不正やミスの早期発見に貢献します。

また、会計担当者は管理費や修繕積立金の出納を正確に行う役割を担い、組合の財政状態を常に把握しなければなりません。会計処理の透明性が確保されると、組合員からの信頼度も高まります。

監事と会計担当者が適切に連携すると、業務全体におけるチェック体制がより強固になります。管理組合の規模や財務状況に合わせて人材や体制を整え、定期的な監査報告などを行うことが望ましいでしょう。

管理費・修繕積立金の仕組みと長期修繕計画

適切な財務運営はマンションを長く快適に保つための要です。管理費・修繕積立金をどのように設定し、活用するのか見ていきましょう。

マンションの共用廊下やエレベーター、設備機器の更新など、日常的な維持管理や将来的な修繕工事を支えるのが管理費と修繕積立金です。これらを適切に徴収・運用しないと、いざというときに修繕がままならない事態に陥りかねません。

管理費は主に清掃や警備、共用電気料金などの運用経費に充てられ、修繕積立金は建物の経年劣化に備える資金として積み立てられます。理想的には数年から十数年先まで見据えた長期修繕計画の元で、中長期的な支出を想定しておくと安心です。

社会情勢や建材価格の変動などを考慮しないと、修繕積立金が不足しやすくなるので、定期的な見直しが重要です。また、駐車場の利用率低下や維持費の増加など、予期せぬ要素もあるため、常に複数のシナリオを用意しておくことが望まれます。

管理費の使い道と適正な設定方法

管理費は共用部分の清掃や電気代、エレベーターの保守など、日常的な運営に必要な支出に使われます。適正な管理費を設定するためには、実際の支出実績や将来的なコスト増の可能性を含めて検討する姿勢が大切です。

過度に低い管理費設定は短期的にはメリットに見えますが、設備が老朽化した際に十分な更新ができず、結果として住環境が損なわれるリスクがあります。定期的に支出項目を見直し、収支のバランスを適宜調整しましょう。

管理費の会計は組合員の目に触れやすい部分です。会計報告を分かりやすく開示し、予算の妥当性を説明することで住民の理解と協力を得られます。

修繕積立金が不足する原因と対策

修繕積立金が不足する主な原因として、築年数の増加に伴う修繕費の高騰や、予想以上の経年劣化が挙げられます。また、区分所有者の交代による意識変化も影響し、過去の決議時に積立金が十分に設定されなかったケースもあります。

対策としては、定期的に長期修繕計画を見直し、建物診断を行って将来必要となる工事や費用を試算することが重要です。綿密な計画があれば、住民に対して説得力ある説明が可能になります。

どうしても不足が顕在化した場合には、臨時徴収や計画の先送りなどの選択肢がありますが、マンションの資産価値や住民の安全性を考えると、あまり好ましい対処法ではありません。長期的視点で積極的に備えましょう。

駐車場の空き問題と財務計画

近年、車を持たない世帯の増加やカーシェアの普及などで駐車場収入が減少し、管理組合の財務計画に影響を与えるマンションも少なくありません。駐車場の空きが増えれば空区画の分だけ収益が減り、修繕積立金の不足リスクが上がることもあります。

対策としては、駐車場の利用条件を柔軟にしたり、外部利用者への貸し出しを検討するなど、活用方法を見直す事例が増えています。住民全体の合意が得られれば、空き区画の効率的な活用によって管理組合の収入を補えます。

ただし、駐車場の外部貸し出しにはセキュリティや契約管理面での懸念もあるため、慎重な検討が必要です。メリットとデメリットを比較し、長期的なマンション運営にプラスとなる方法を選びましょう。

長期修繕計画の策定と見直しのポイント

長期修繕計画は10年や15年先までを見越して、いつどんな修繕が必要になるのかを予測し、費用を積み立てておくための計画表です。これがないと、管理組合はその場しのぎの対応を強いられ、結果的に大規模修繕が滞るリスクが高まります。

計画を策定する際には、専門家に建物診断を依頼し、工事内容や必要部材の価格動向を踏まえたリアルな予測を立てることが大切です。実際の使用年数や地域の気候条件など、マンションごとの事情を考慮した精度の高いプランが欠かせません。

策定後も定期的に見直すことで、計画と実際の状況のズレを修正できます。住民のライフスタイルの変化や建材価格の変動、法改正など、長期的にはさまざまなリスク要因が現れるため、柔軟に対応していきましょう。

管理組合と管理会社:委託契約の実態と外部管理者方式

マンション管理の一部または全てを委託することが多い管理会社との関係を深堀りし、外部管理者方式のメリット・デメリットを解説します。

管理会社は、清掃や設備点検、会計業務など、マンションの管理を専門的にサポートする存在です。管理組合としては、専門知識や人的リソースが足りない部分をカバーしてもらえる利点があります。

一方で、どの業務を委託し、どこまで外部に任せるかは管理組合によって異なります。契約範囲を不明確にすると、トラブルの素になることもあるため、既存契約の内容をしっかり把握することが重要です。

また、近年増えている外部管理者方式(第三者管理方式)は、理事会業務を含め管理会社が全般的に担うケースです。組合員の手間は減るものの、コストや情報共有不足といったデメリットもあるため、慎重な検討が求められます。

管理会社との契約範囲と選定の注意点

管理会社に委託できる業務は多岐にわたります。建物清掃、設備保守、会計や事務手続き、さらに理事会や総会の運営補助まで担当するケースもあります。まずは現在のマンションの状況を見極め、どの部分を外注するのが合理的か整理することから始めましょう。

複数の管理会社に見積もりを依頼し、サービス範囲や費用構成、サポート体制をしっかり比較することが肝心です。安易に価格だけで選ぶと、後々不満が募ったりサービスの質が低下したりするリスクがあります。

契約後は定期的に業務報告を受け、必要に応じて契約内容を見直すことが大切です。管理会社とのパートナーシップは長期的な視点で構築しましょう。

外部管理者方式(第三者管理方式)のメリット・デメリット

外部管理者方式では、組合員の負担が減り、マンション管理士などの専門家が運営を主導するため、管理品質が一定レベルで保持されやすい傾向にあります。特に役員のなり手不足が深刻なマンションでは有力な選択肢となるでしょう。

しかし、組合員が管理に関わる機会が減るため、住民同士のコミュニケーションや自主管理意識が薄れがちな点はデメリットです。それが原因で、住民同士のつながりが希薄になり、重要事項を見過ごすリスクもあります。

さらに、外部委託のコストは通常より高くなる可能性があります。マンションの規模や組合員の構成、財政状況を踏まえて、長所と短所を慎重に天秤にかけることが重要です。

よくある課題とトラブル:運営の破綻を防ぐ対策

管理組合運営では避けられない人材不足やトラブル。適切な対応策を把握し、健全な運営を目指しましょう。

マンション管理組合の運営には多くの人が関わるため、意見の食い違いや理解の差からトラブルが起こりやすいのが現状です。特に理事や監事などの役員になりたがらないケースや、総会での出席率低下による意思決定の停滞が代表例です。

トラブルを最小化する方法としては、定期的なコミュニケーションの場を設けたり、役割分担を明確化したりすることが挙げられます。水漏れなどの緊急トラブルが発生した場合は、早い段階で責任範囲を確定し、迅速に修理や費用負担を話し合う姿勢が重要です。

運営の破綻を防ぐには、住民の意識を高める工夫も欠かせません。組合の活動内容や財務状況をオープンにし、誰もが参加しやすい環境づくりを行うことで、危機を回避しやすくなります。

理事や役員不足・管理意識の温度差

理事や役員を引き受けるのは手間がかかり、責任も伴います。共働き世帯の増加や高齢化などで時間的余裕がない世帯が増えるなか、役員に手を挙げる人が少ないのは自然な流れとも言えます。

また、マンション運営に対する意識の差が大きいと、管理方針の優先順位を決めるのが難しくなります。ある住民は美観を重視する一方、別の住民は費用をあまりかけたくないと考えるなど、多様なニーズを調整しなければいけません。

こうした状況を改善するには、理事会の活動状況をわかりやすく伝えるとともに、業務負担の軽減策を検討する必要があります。外部専門家を活用し、一部の業務を委託するなどして、誰でも引き受けやすい体制づくりを目指しましょう。

水漏れなど管理範囲のトラブル対応

水漏れや排水管の詰まりなどは、専有部分と共用部分の境界がわかりづらいケースがあります。責任の所在を巡るトラブルを回避するためには、管理規約や使用細則を再確認し、どこまでが個人の負担でどこからが組合負担なのかを明確化しておくことが大切です。

また、対応の遅れはトラブルの長期化と修繕費の増大を招きます。緊急連絡体制を整備し、理事会や管理会社が速やかに動ける仕組みを整えることが不可欠です。

トラブルを通じても、組合員同士の価値観の違いが浮き彫りになることがあります。円滑な話し合いを可能にするため、背景説明や合意形成のプロセスをきちんと踏むよう心がけましょう。

総会への出席率低下と機能不全に陥るリスク

多忙や興味関心の薄さから、総会の出席率が低下するマンションが増えています。少人数で重要事項を決めることへの不満が募れば、後々のトラブルにつながる可能性があります。

総会が成立しない場合や決議ができないまま放置されると、大規模修繕の計画や費用の見直しが遅れ、建物の劣化が進むことで資産価値の低下につながります。管理組合の信頼性も損なわれるでしょう。

オンライン参加の導入や、わかりやすい議案資料の提供など、参加意欲を高める工夫が求められます。将来的にマンションの資産価値を保つためにも、住民の合意形成を円滑に進められる体制が重要です。

マンション管理組合へ効果的にアプローチする方法

マンション向け事業を展開するにあたり、管理組合へのアプローチは重要。どのような方法が効果的かを解説します。

管理組合はマンションにおける最高意思決定機関であるため、サービスや製品を提案する際には、この組合と上手に関係性を築くことが欠かせません。デベロッパーや管理会社などの既存ルートを活用することで、スムーズに商談機会を得やすくなります。

また、近年注目を集めている管理計画認定制度や管理適正評価制度も有効な手段です。認定を取得しているマンションは管理体制にも関心を持ちやすく、新しい提案にも前向きになる傾向があります。

さらに、オンライン広告やリアルの展示会を組み合わせた複合的なマーケティングを展開することで、潜在的な顧客層との接点を増やすことができます。組合役員の多くは限られた時間の中で管理運営をしているため、効率よく情報を提供すると良い反応を得られやすいでしょう。

管理会社やデベロッパーからの紹介と協力体制

マンションの管理会社やデベロッパーは、すでに管理組合との窓口として機能しているケースがほとんどです。これらの企業と提携を構築すれば、管理組合へのアプローチがぐっと容易になります。

管理会社は日頃の建物管理や会計業務を通じて、組合員や理事会と密接に関わっているため、直接的な営業チャンスをみつけやすいのがメリットです。デベロッパーの場合は、新築からの付き合いで信頼関係を築いている場合が多いです。

ただし、紹介や協力体制を構築するには、価格やサービス内容の説得力だけでなく、企業としての信頼性や実績も求められます。相応の準備を行い、継続的な関係を育てる姿勢が大切です。

管理計画認定制度・管理適正評価制度の活用

管理計画認定制度や管理適正評価制度は、マンションの管理体制が一定の基準を満たしているかを評価・認定する仕組みです。これらの認定を受けると、マンション管理の質を客観的に示せるため、物件の価値向上や売買にもプラスに作用するとされています。

このような認定制度を活用することで、積極的にお金と時間をかけて管理に取り組むマンションをリストアップしやすくなります。アプローチの優先順位付けが明確になり、営業効率が高まります。

同時に、管理組合としても認定を受けることで管理の質をアピールできるため、外部契約先やサービスの導入に積極的になる傾向があります。相互にメリットが得られる関係として活用するのが望ましいでしょう。

Web広告やオウンドメディアを活用した集客

管理組合の役員や組合員は、ネット検索などで情報収集を行うケースが増えています。この状況を踏まえて、自社のオウンドメディアで管理組合向けのノウハウや事例紹介を発信することで、興味を持ったユーザーを取り込むことが可能です。

SEOを意識しながら記事を作成し、マンションや管理組合に関する主要キーワードでの検索結果に自社サイトが上位表示されれば、閲覧者からの相談や問い合わせにつながりやすくなります。

同時に、SNS広告やリスティング広告を活用することで、潜在層へ確実にリーチできます。費用対効果では把握が難しい部分もありますが、オンライン知名度を高めるうえでは有効な手段と言えるでしょう。

展示会・セミナーでのリード獲得

展示会やセミナーは、理事会や管理会社の担当者が最新情報を得るためによく参加する場です。ここで顔を合わせることで、オンラインでは得られない信頼感や具体的な相談を受けやすくなる利点があります。

自社のブースやセミナーを通じて、マンション向けサービスの導入事例や成功ケースをアピールすると、多くの参加者の関心を引きつけられます。名刺交換やアンケートを上手に活用し、リードを獲得すると良いでしょう。

さらに、展示会やセミナーは競合他社の動向を知る絶好の機会でもあります。他社の提案内容を研究し、自社の強みを確認することで、より洗練されたアプローチ戦略を立てることができます。

住民とのコミュニケーション活性化:情報共有とクレーム対応

管理組合の運営では、住民とのスムーズなコミュニケーションが欠かせません。適切なツールと対応策を確認しましょう。

マンションの規模や住民のライフスタイルによって、何をもって効果的なコミュニケーションとするかは異なります。大切なのは、誰でもアクセスしやすい情報共有の仕組みがあることです。

例えば、回覧板や掲示板だけでなく、オンライン掲示板やメール配信を組み合わせると、住民の多様な生活スタイルに合わせられます。災害時や緊急時にも迅速に情報を回せるため、安心感に繋がるでしょう。

クレーム対応においては、まずは住民の声を丁寧に聞き、その真意を把握することが肝心です。適切な解決策を見つけるには、議論と合意形成のプロセスを省略しない姿勢が求められます。

掲示板・回覧板・オンラインツールの使い分け

掲示板や回覧板は古くからある情報共有の手段であり、特に高齢者やネット環境が整っていない家庭には有効です。一方、若い世代や多忙な世帯にとっては、オンライン掲示やグループウェアのほうが便利でしょう。

状況に応じてアナログとデジタルを使い分けることで、多様な住民全員への情報伝達が可能になります。特に、緊急性の高い情報はオンラインで素早く周知し、補足として掲示板で周知するなど、重複する形が理想です。

どの手段を用いても、情報は要点を簡潔にまとめ、周知するタイミングも重要です。見やすさやタイムリーな更新が住民のストレスを減らし、より多くの人が管理組合の活動に興味を持つきっかけとなります。

クレーム対応の基本と意識調整

クレームが起きるのはある意味当然のことで、重要なのは対応のスピードと適切な手順です。初動対応が遅れると、住民との信頼関係が崩れ、問題がエスカレートしがちです。

クレームはいわば住民からのフィードバックとも言えます。奉仕の精神を持って、改善可能な点を積極的に見つけられれば、管理組合全体のレベルアップにつながるでしょう。

過度にクレームを恐れず、問題点を改善して住民の満足度を高めるチャンスと捉える姿勢が大切です。また、クレーム対策をルール化し、理事会や管理会社が連携してスムーズに動けるよう準備しておくと安心です。

管理規約の見直しと最新動向

マンション管理規約は時代や法改正に合わせて定期的な見直しが必要です。最新の改正点と対応策をチェックしましょう。

時代の変化とともにマンションの利用形態や住民構成も変わるため、管理規約や使用細則を長く放置していると運営上の齟齬が生じやすくなります。ペット飼育やリフォームの制限範囲など、住民の暮らしに直結する部分は特に注意が必要です。

最近では防災関連の規定やインターネット利用を前提としたルールが更新されるケースが目立ちます。これらを無視すると、いざ災害やトラブルが起きたときに適切な対応が難しくなるでしょう。

法改正によって管理組合に求められる業務や費用負担が変わる場合もあるため、最新情報を定期的に収集し、規約の改正を適宜検討することが重要です。

マンション標準管理規約の改正点とチェック項目

マンション標準管理規約は、国土交通省が社会情勢やマンションの実態を踏まえて数年ごとに改正内容を更新しています。近年の改正では、防災対策やインターネット通信網の整備、電気自動車の充電などに関する記述が強化されました。

これらの改正点は、実際のマンションで問題化しやすいトピックでもあるため、自分たちの管理規約と照らし合わせることが大切です。規約に不備や不足が見られるなら、総会などで改定の議案を出し、早めに解決を図りましょう。

管理規約を適切にアップデートしておけば、後になって大きな摩擦が生じるリスクを最小限に抑えられます。組合のリーダーシップと住民の理解が必要となるため、丁寧な説明と合意形成が不可欠です。

法改正への対応と現行管理規約の問題点

マンション管理組合は法改正の動向を見落としがちですが、不動産関連の法律が変わることで管理組合の負担や権限に変化が及ぶケースは少なくありません。特に区分所有法やマンション管理適正化法の改正は、大きな影響をもたらす可能性があります。

現行の管理規約が時代遅れのままでは、後々発生するトラブルに適切に対応できず、深刻化する恐れがあります。管理組合として、常に最新の情報をキャッチアップし、必要に応じて規約改正の検討に着手すべきです。

総会での決議や専門家への相談を通して、実効性と合理性を担保した改正を行うことが望ましいでしょう。周到な準備をもって改正に臨むことで、住民全体の理解と賛同を得やすくなります。

まとめ:適切な管理組合運営でマンションの価値を高めよう

ここまで紹介した運営のポイントやトラブル対策を押さえれば、マンションの価値と住みやすさを維持・向上させることが可能です。

マンション管理組合は、法律と規約を守り、資金と人材を上手に確保しながら運営を継続していくことが求められます。管理会社や外部専門家との協力も大切ですが、最終的には区分所有者全員の意識や行動が鍵を握ります。

日常的な理事会活動から長期修繕計画の策定、トラブル対応まで、多岐にわたる課題に的確な対応を行うことで、資産価値の維持だけでなく、住民全員が安心して暮らせる環境をつくることができます。

これからマンションを購入する人や、すでに管理組合の役員を務めている人は、この記事で紹介した基本や実践的なポイントを踏まえて積極的に運営に携わってみてください。適切に運営されたマンションは、将来的にも豊かな暮らしを提供し続けるでしょう。